AI视频生成技术的快速发展为内容创作带来了前所未有的便利,但也引发了知识产权保护方面的诸多挑战。如何在鼓励技术创新的同时确保版权秩序,成为了一个亟待解决的问题。

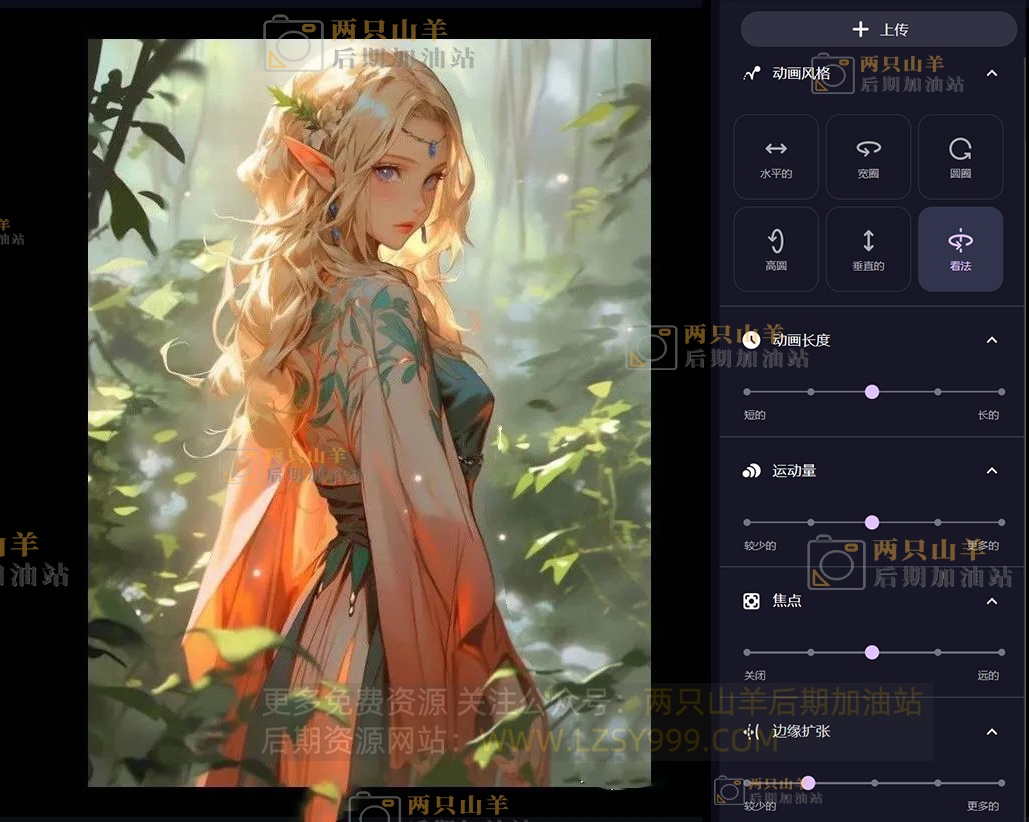

一、AI视频生成技术的现状

随着人工智能技术的进步,AI视频生成逐渐成为一种常见的创作工具。用户只需提供简单的文本描述或图像素材,便能生成一段符合要求的视频。这种技术的应用场景非常广泛,从广告宣传到影视制作,都能见到它的身影。由于其生成过程相对简单且成本低廉,使得大量未经授权的作品被快速复制和传播。

二、现有法律框架下的挑战

目前,我国对于计算机程序生成内容的知识产权归属问题尚未明确规定。根据《中华人民共和国著作权法》第十一条的规定:“创作作品的公民是作者,依法享有著作权。”但在实际操作中,当AI参与创作时,很难确定谁才是真正的“作者”。例如,在某些情况下,AI模型的设计者可能只是提供了算法框架,并未直接参与到具体的作品创作中;而数据提供者则贡献了训练所需的大规模语料库,但这些数据往往来源于公开渠道,难以归于单一主体所有。因此,在这种复杂的协作模式下,很难明确界定各参与方之间的权利义务关系。

三、相关案例分析

2023年年初,某短视频平台因用户上传的一段由AI生成的舞蹈视频引发争议。该视频模仿了一位知名舞蹈家的作品,且未经许可使用了其音乐片段。尽管平台方面表示已采取措施删除相关内容并通知版权所有人,但仍有不少网友认为这是对原作者劳动成果的一种侵犯。这一事件凸显了当前法律体系在应对新型数字版权纠纷时存在的局限性。一方面,现有的侵权认定标准主要针对人类创作者,对于机器生成的内容缺乏针对性规定;另一方面,即使能够证明侵权行为存在,也难以追究AI本身的责任,因为它是按照预先设定的程序运行的,无法像自然人一样承担法律责任。

四、国际视角下的借鉴经验

为了更好地平衡创新与发展之间的关系,许多国家和地区都在积极探索适合自身的解决方案。欧盟委员会曾在2020年提出了一项名为《人工智能法案》的草案,其中首次提出了赋予AI生成内容“虚拟作者”的概念。这意味着,如果一个AI系统能够在一定程度上反映创作者的个性特征,则可以被视为独立的作者主体,从而享有相应的知识产权。不过,这一提议遭到了部分学者和业界人士的批评,他们担心这样做可能会削弱传统意义上的原创性原则,导致版权滥用现象泛滥。美国则倾向于采取更加灵活的态度,主张通过合同形式明确各方的权利义务,而非强行将AI视为法律主体。这种方法虽然能够在一定程度上解决现实问题,但也容易造成法律适用上的混乱。

五、构建合理的法律框架

鉴于上述情况,建议我国立法机关尽快出台专门针对AI生成内容的法律法规,以便为相关活动提供清晰的指引。具体而言,可以从以下几个方面着手:

-

明确AI生成内容的定义及其法律地位,确定哪些类型的成果应当受到保护;

-

规定不同主体之间的权利分配机制,例如确定数据提供者的贡献比例以及模型开发者应承担的责任范围;

-

设立专门的争议解决机构,简化纠纷处理流程,提高效率;

-

加强对公众的宣传教育,增强全社会对于知识产权保护重要性的认识,营造尊重知识创造的良好氛围。

面对AI视频生成技术带来的机遇与挑战,我们必须积极寻求解决方案,既要保障创作者的利益,又要促进科技产业健康发展。这不仅需要政府部门的努力,也需要社会各界共同参与和支持。

© 版权声明

本文转载自互联网、仅供学习交流,内容版权归原作者所有,如涉作品、版权或其它疑问请联系AIbaiku导航或点击删除。