《揭秘白牌经济:隐藏在市场背后的灰色产业链》

一、引言

随着市场竞争的日益激烈,一些企业为了追求利润最大化,采取了各种各样的手段,其中“白牌”经济成为了一个备受争议的话题。所谓的“白牌”,并非是品牌意义上的白色标识,而是指那些未经授权,却打着正规品牌旗号的产品。这些产品通常在生产、销售环节存在诸多不规范之处,形成了一个复杂的灰色产业链条。深入剖析这一现象,对于维护市场的正常秩序和消费者权益具有重要意义。

二、“白牌”经济的定义与特征

(一)定义

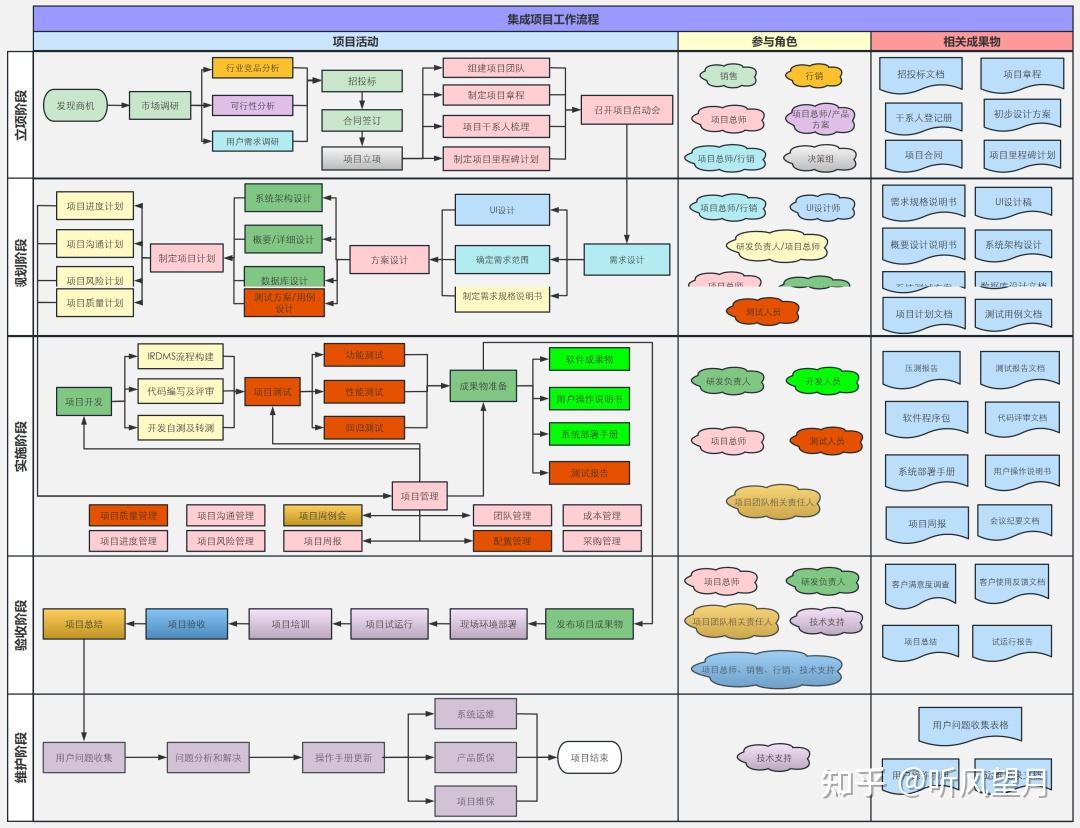

“白牌”经济是指在没有获得品牌授权的情况下,模仿知名品牌进行生产和销售的一种行为。这种行为涵盖了从原材料采购到成品制造、再到销售渠道构建等各个环节。它往往伴随着假冒伪劣产品的出现,严重损害了品牌的声誉以及消费者的合法权益。

(二)特征

1. 低成本运作

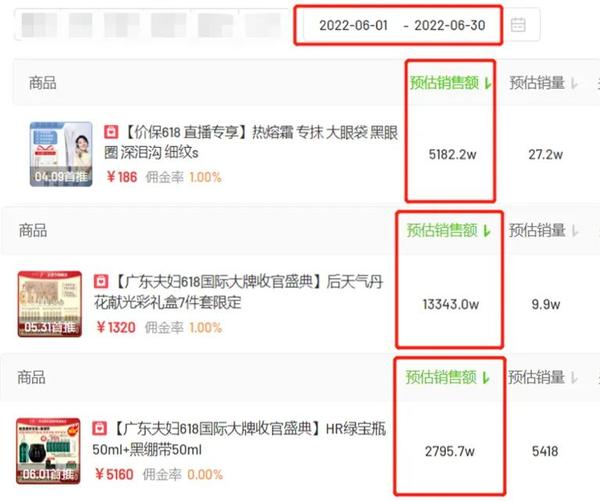

由于不需要支付高额的品牌授权费用,“白牌”企业在成本控制方面具有明显优势。它们可以利用较低廉的价格吸引消费者,从而抢占市场份额。例如,在某些电子消费品领域,“白牌”产品往往比正品便宜30% - 50%,这使得它们在市场上更具竞争力。

2. 模仿性强

“白牌”企业擅长模仿知名品牌的设计风格、包装形式等方面的特点。通过这种方式,它们能够快速复制出与正品相似度较高的产品,以满足不同层次消费者的需求。这种模仿更多地停留在表面层面,并未涉及到核心技术的研发和创新。

3. 隐蔽性高

为了逃避法律监管,“白牌”企业通常会选择隐蔽的方式来开展业务活动。它们可能租用偏远地区的厂房作为生产车间,在互联网上开设虚假店铺进行宣传推广。还会雇佣大量兼职人员从事销售工作,以便分散风险并避免被追溯到源头。

三、白牌经济产生的原因

(一)市场需求旺盛

随着人们生活水平不断提高,对于各类商品和服务的需求也在不断增加。尤其是在新兴消费群体中,他们更加倾向于追求个性化、性价比高的产品。在这种背景下,“白牌”产品因其价格低廉且能满足基本功能需求而受到欢迎。这种看似合理的市场需求背后却隐藏着利益驱动的因素。一些商家为了获取短期利益,不惜牺牲产品质量和社会责任来迎合消费者的心理预期。

(二)法律法规执行不到位

尽管我国已经出台了一系列关于打击假冒伪劣商品的相关法律法规,但在实际操作过程中仍存在漏洞。部分地方政府部门缺乏足够的资源和能力去全面监督每一个角落的企业经营活动;同时,司法机关在处理此类案件时也面临着取证难等问题。因此,“白牌”企业得以在相对宽松的环境中生存和发展。

(三)行业内部竞争激烈

在一些传统制造业领域,如服装鞋帽等行业,由于产能过剩导致企业之间相互压价竞争。在这种情况下,“白牌”成为了某些企业降低成本、扩大销量的重要途径。他们希望通过这种方式来弥补自身在技术研发、品牌建设等方面的不足,进而提高市场占有率。

四、“白牌”经济带来的负面影响

(一)损害品牌形象

当消费者购买到假冒伪劣的“白牌”产品后,会对原本信任的品牌产生怀疑甚至失去信心。这种信任危机一旦形成,将对品牌的长远发展造成难以挽回的影响。而且,即使后续品牌方采取措施积极应对危机,也需要耗费大量时间和金钱来进行公关活动,这无疑增加了企业的运营成本。

(二)破坏公平竞争环境

“白牌”企业的存在破坏了正常的市场竞争秩序。它们凭借非法手段获取竞争优势,挤压了正规企业的生存空间。长此以往,将导致整个行业的健康发展受到阻碍,不利于形成良好的商业生态。

(三)威胁消费者健康安全

由于“白牌”产品大多是在缺乏严格质量控制的情况下生产的,其安全性得不到保障。特别是在涉及食品、药品等领域时,若出现问题将会给公众的生命财产带来巨大损失。因此,加强对“白牌”经济的监管迫在眉睫。

五、如何有效治理“白牌”经济

(一)加强立法和完善相关法规

政府应进一步完善知识产权保护方面的法律法规,明确界定什么是合法使用品牌标识的行为,以及如何界定侵权行为。同时,加大对违法行为的惩处力度,提高违法成本,使不法分子不敢轻易涉足这一领域。

(二)强化执法力度

各级政府部门应当联合起来,组成专门的工作小组,定期开展专项检查行动,严厉打击各类违法犯罪行为。还可以借助大数据技术来实现精准化监管,提高工作效率。

(三)提高公众意识

通过各种渠道向广大消费者普及有关知识,让他们学会辨别真假产品的方法。只有当消费者具备足够的识别能力时,才能从根本上杜绝“白牌”产品流入市场的机会。

“白牌”经济的存在反映了当前经济社会发展中存在的某些深层次问题。我们既要看到它所带来的机遇,也要充分认识到其所造成的危害。只有采取多管齐下的措施,才能真正实现市场的规范化运作,促进经济持续健康发展。

发表评论